■2024年1月

長らく検討を進めてきた対向ピストンキャリパーの実作業を開始する。キャリパー固定方法やディスクローターの選定、またホイールとの干渉などを確認するために、ナックル&ハブまわりが手元にあればいい。前回の作業で取り外したナックル一式があるのだが、汚なすぎて触れない。一度ばらして綺麗にして使う。

ハブ軸の取り外しはこれで4回目なので慣れたものである。

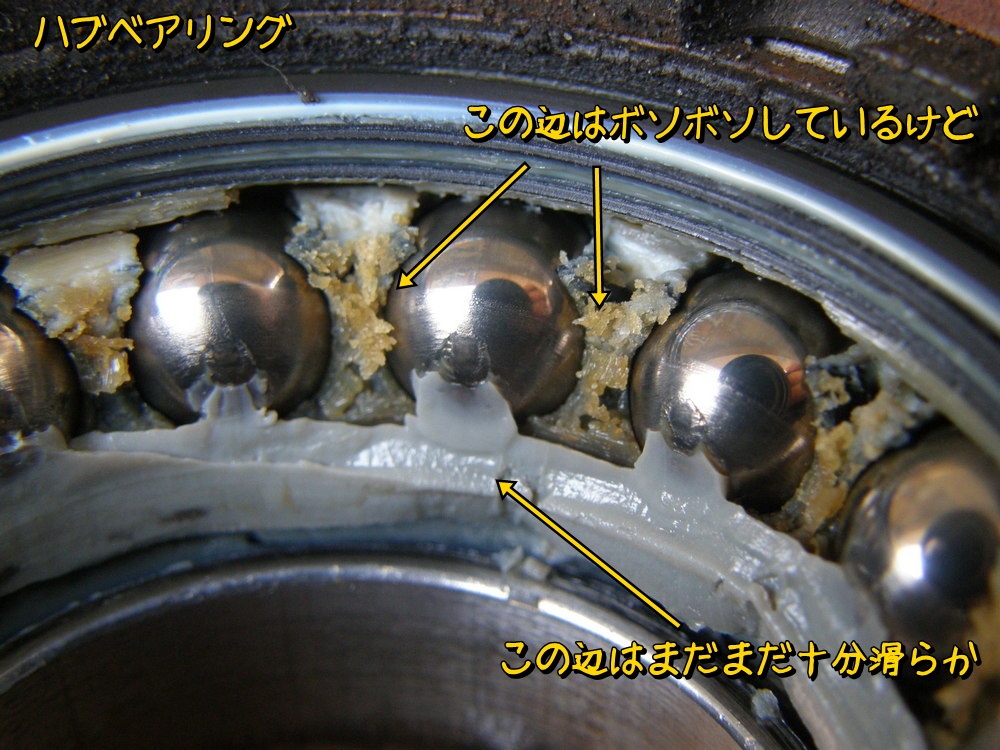

ハブベアリングの状態。現在使っているのよりグリスの状態はよさそう。

ベアリング周辺の汚れをベアリング内に入らないように注意して描き落とす。

ハブ内側にこびりついた汚れを彫刻刀で削り落とす。

ベアリング部は保護のため画用紙+木工ボンドで密閉。

ハブボルトもきれいにする。

ハブ面を旋盤でまわして耐水ペーパーで軽く研磨。

ハブ面はきれいになった。現在装着しているハブに比べ格段に状態はいい。このハブはアイを購入した時からずっと使ってるやつなので愛着もあるし、やっぱりこれが正レギュラーだよね。今使っているのは補欠の位置付け。

おっと、11月の急な陽気にさくらが勘違いして一輪花を咲かしている。おっちょこちょいなつぼみだな。

とんぼもやってきた。

中古のバッテリーもちょっと充電しておくか。非常時に携帯を充電できるのはいざという時役に立つと思う。

1時間ほど充電して状態を確認。きれいな緑で良好だよね。

電圧は12.83V 第二のバッテリー生を送るにはまあ十分な状態だと思う。車のバッテリーを上げてしまった時とかはこのバッテリー持って行けばエンジン始動もいけると思う。

ナックル、ハブに手持ちの黒塗装をスプレーし、心おきなく愛でられるようにする。だって汚いと愛でれないよね。

ハブベアリングのインナーレースを外す。インナーレースに鉄管をあてて金づちで叩きだす。前回は金づちで軽く一発で外れたのだが、今回何回か叩いても外れない。あれ?ってよく見るとインナーレースはすでに外れて下に落ちているのだが、鉄管がベアリングにひっかかっていた。つまりベアリングと鉄管を叩いてたことになる。

あれ、インナーレース内径と鉄管径はほぼ同じだから、インナーレースが抜けたら、鉄管もそのまま貫通すると思ってたけど、ベアリングが動いて鉄管貫通を阻止するような状態になってたみたい。もしかしてベアリング傷つけたかな?まあそんなに思いっきり叩いてないけどちゃんと確認しておこう。

インナーレースを外したら次はベアリングを外す。精密ドライバでかぽかぽ外していく。

外したベアリングをきれいにしてルーペで表面検査したけど、目に見えるような傷は見当たらなかったので問題なしとする。

インナーレースの状態。これは8万キロ走行したのだけど目視レベルでは問題はないと思う。

ベアリングのグリースを除去。パーツクリーナーで洗い流すのだが前回と同じ方法で画用紙でガイドを作り、ナックル部にグリスが付着しないようにして大量のパーツクリーナーで洗い流す。

まあこの方法でもほぼきれいにグリスは流せるのだが、パーツクリーナーがもったいない。それ以上にアウターレースに付着したグリースをウエスで気持ちよく拭き取りたい。次の機会ではシールやらボールガイドやらも分解したい。

今回は前回と同じグリスを塗布して組み立てる。できれば専用のハブグリスを使いたいが、それも次回以降考えよう。

ベアリングをはめてぐりぐり動かしてグリスを馴染ませる。

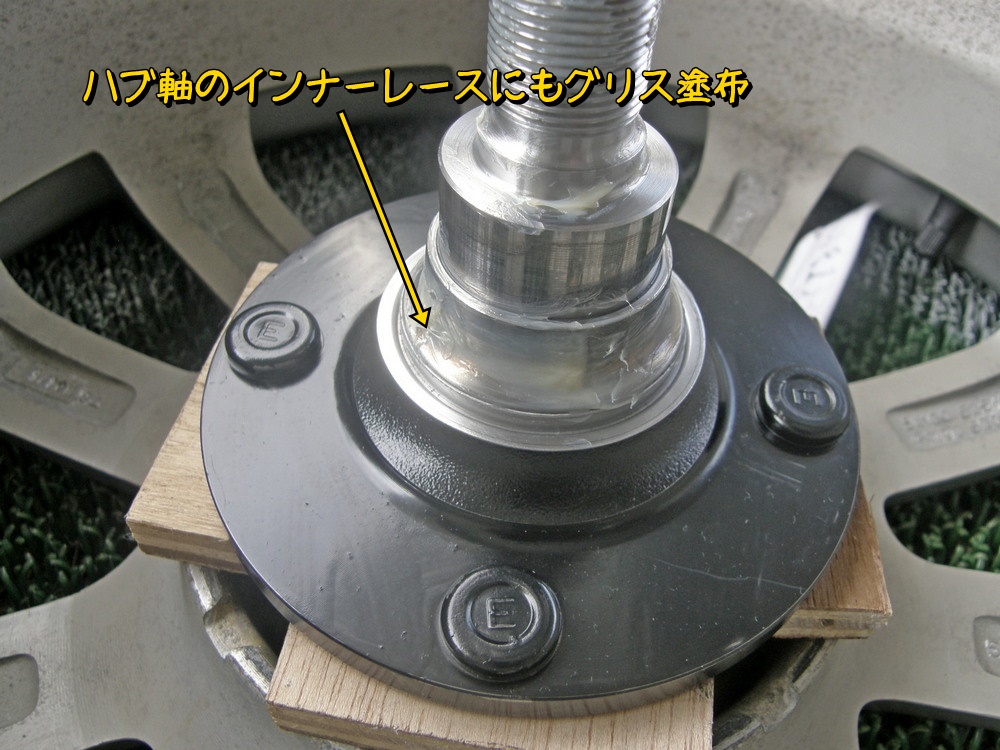

ハブ軸のインナーレース側にもグリスを塗布。

ハブベアリングを組み付ける。インナーレースの圧入はハブナットを締め付けて行うので、圧入時のみワッシャやネジ部にグリスを塗布して滑りを良くしておく。特にワッシャは内側に位置ズレしていると傷むので(前回経験)、ちゃんと位置合わせをしてワッシャ内側にもグリスを塗布して締め込んでいく。

少し締め込むごとにナットを外して、ワッシャとハブ軸の位置がずれてないか確認しながら締め込んでいった。慣れれば前のようなミスは回避できそう。油圧プレスで押し込めばこういう不安もないんだけど台座などをセットするのがめんどうそうで (^^;)。

ハブ軸の組付け終了。もう慣れたね。

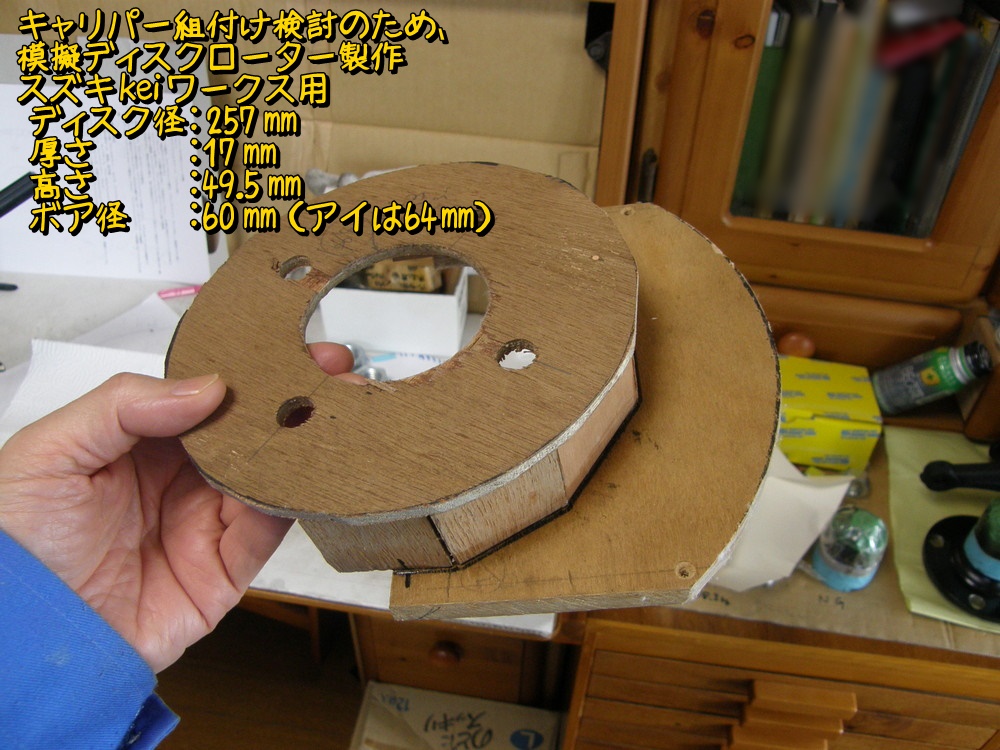

そして流用できそうなディスクローターを探す。まずは4穴、ボア径は64mm、できるだけディスク径が大きくて(260mmあたり)、高さもけっこうあるやつ(50mm)のを探す。ディスクローターのサイズ一覧などがあれば探すの簡単なんだけど、そういう一覧表になっているのは見つからなかったので、ものたろうなどで車種毎のディスクローターの寸法をちまちま調べた。まず候補に挙がったのがスズキkeiワークスの。ディスク径:257mm/厚さ:17mm/高さ:49.5mm/ボア径:60mm。ちょっとボア径加工しないといけないけど、高さがあるのが魅力。対向ピストンキャリパーだと外側にもピストンがあるので、ディスクはできるだけ奥に配置しないと、キャリパーとホイールが干渉する。多少の干渉はホイールスペーサーで誤魔化せるが、度を越えるとハミタイになったり、車体幅が軽規格を越えてしまって車検に通らない車になってしまう。

木材でスズキkeiワークスの模擬ディスクローターを製作。キャリパーとの位置関係をみるだけなので、ディスク面は1/4周くらいのを製作。

ハブに取り付けてみると、ナックル部とディスク面が干渉する。またキャリパー固定部とディスク面の間もわずか。

ハブベアリング部に5mmくらいのスペーサー入れてハブ自体を外側に出せば取付けできそうな気もするが、どうだろう。

キャリパーの取付けイメージ。

ナックルとキャリパーの位置関係。結構単純な形状のブラケットを作れば取付けできそうである。

ちょっと駐車場に行ってディスクローター面とスポークまでの空間を測る。今のディスクでも55mmほどの空間があるので、ディスク面がちょっと奥になるディスクローターであれば対向ピストンキャリパーも十分収まりそう。

現在は5mmのホイールスペーサーを装着しているけど、10mmくらいまでならハミタイにならないと思う。

駐車場からの帰りにあまり聞いた事のない鳥のさえずりが聞こえた。きょろきょろ探すと真上の電線に見慣れない鳥が二羽。たぶん渡り鳥だよね。バードウォッチングしている友人を思い出して撮影してみる。なるほど、渡り鳥の撮影ってちょっと楽しいな。

製作した模擬ディスクと手持ちのディスクローターを並べて記念撮影。これらのディスク持ってても仕方ないのだけど、捨てるのもなんだかなぁ・・・。悩ましい。

衝動買いしたフォレスタのディスク、せっかくなのでサビを落とした。

こういうリアのディスクローターって、パーキングブレーキ用のドラムブレーキも兼ねているので高さがあるんだよね。なのでこれ付けたらキャリパーも奥に位置するので、奥行きのある対向ピストンキャリパーも収まるんじゃない? と思って衝動買いしたけど、アイだとナックルと干渉しまくってまったく取付け不可でした。

冷静にみると高さ方向、高すぎくんだよね。

今回の作業でとりあえず対向ピストンキャリパーの装着に自信を得た。使用するディスクローターとかの最終決定はまだだけど、とにかく対向ピストンキャリパー装着の野望は動きだしました。