6-2.アイのターボ化_06(シリンダーヘッド、ピストンの分解)

■2019年8月

シリンダーヘッドの分解に着手。カムシャフトを外す前にもう一度カムの取り付け角度とカムの向きを確認しておく。

カムギヤの合口マークが合っている時のカムの向きも念のため撮影。

カムを外す前にバルブクリアランスも測っておく。学生時代に購入したものが実家にあるはず・・・。実家に帰った時に探したが見つからず、密林さんで購入。しかしこんな立派なものでも送料込みで370円。安すぎ。実家に行くガソリン代の方が高い (^^;)

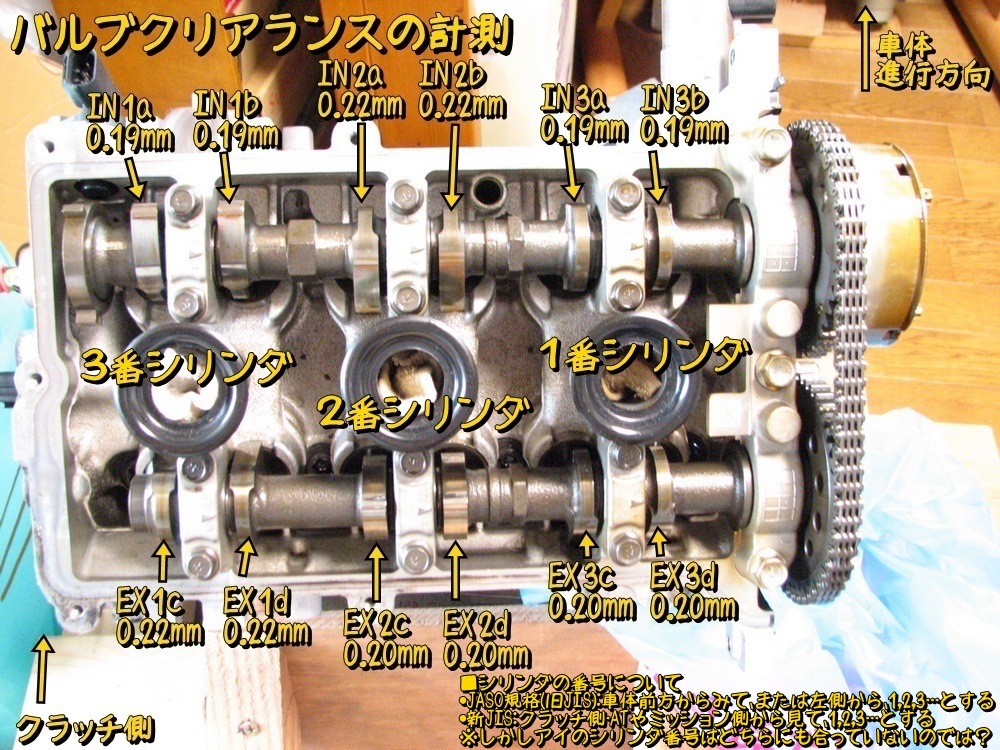

バルブクリアランスを計測してみたら0.19mm~0.22mm(下写真)。許容範囲はまだわからないのでなんとも言えないが、このままでいけそうだな。先日近所の三菱ディーラーに行って整備解説書の「エンジン編、トランスミッション編、シャーシ編」の上巻を注文して来た。「整備解説書ってここで購入できますか?」と聞くとちょっと顔を曇らせ「結構金額しますよ」と言って整備工場から上巻と下巻を持ってきて見せてくれた。上巻と下巻があるのだが、両方必要なのかわからなかったのでその場で目次を確認すると、下巻は車体側の項目だった(と思う)ので上巻を注文してきた。整備解説書を購入する客はあまりいないような感じだったな。確かに6800円ほどと高価なのだが、いろいろなクリアランスやボルトの締め付けトルクなどの情報は必要だと思っているのでこの巻だけは購入。電機配線図もほしいけど。だってハーネスが明らかにNAとは違ったもんね。O2センサのあたり。でもNAのとの比較でなんとかなるかもしれないけど (^^;)。CD-ROM版もあるとの情報をネットで見ていたので価格を聞いてみたら、CD-ROM版は無いと言われた。あれ~?写真も見た記憶があるんだけど。CD-ROM版は全巻がセットになっているので相当高価だとおもうのでどっちみち購入しないと思うけどね。

という話だったのだが数日後に電話があり、初版版はもうなくなっており増刷版になると金額が17000円ほどになるとか。絶句していると、でもCD-ROM版もありました。それだと9500円くらいですとのこと。もちろんCD-ROM版を注文しました。

※後日談:整備解説書を入手して適正バルブクリアランスを確認したら、インテーク:0.18~0.26mm、エキゾースト:0.26~0.34mm。エキゾースト側は適正値よりちょっと小さいなあ・・・。

話戻って・・・、直押しのDOHCはほんと美しい。今まで分解したエンジン(XE50,CB50,CB250T,GPZ250)はすべてOHCの2バルブだったから尚更DOHC4バルブは美しく見える。いや、思い出した。友人の刀750も分解した。あれも確か直押しのDOHC4バルブ。

※2019年9月上記写真修正(シリンダ番号が逆でした。カムチェーン側が1番)

カム軸受けを外していく。MIVEC駆動側の軸受けには制御用の油圧ラインがある。

軸受け側。ふむふむ、なるほどねぇ。

順番を間違えないように整理する。エンジン部品の整理のために空き箱を捨てずに持っているのです。

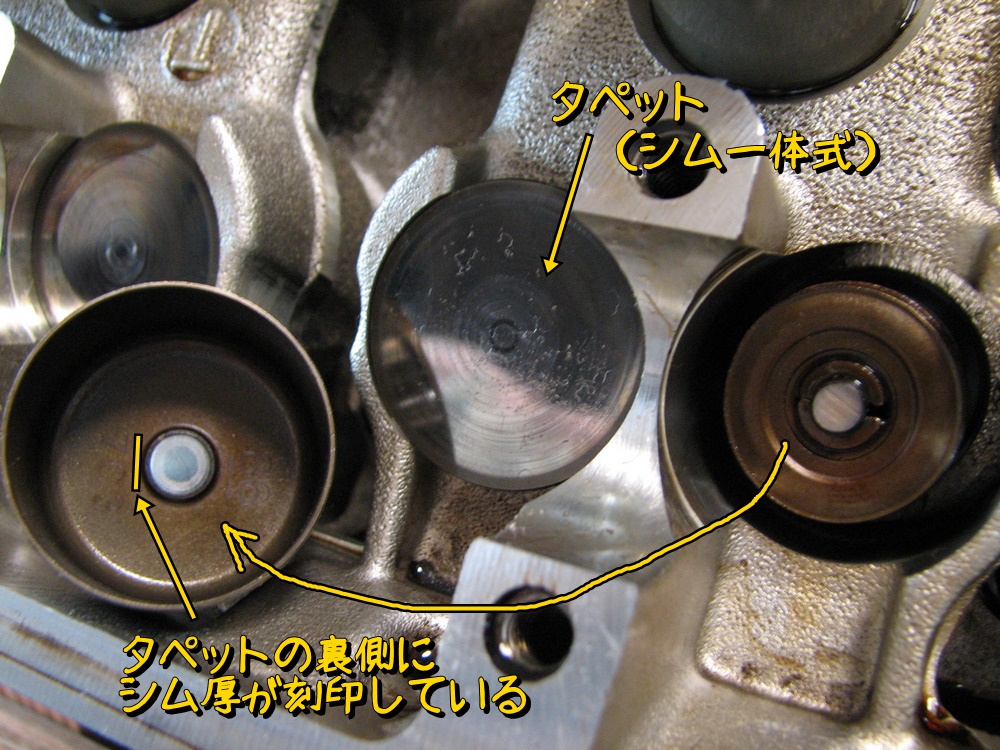

タペットを外す。タペットの裏にシムが入っているものと思っていたら、シムと一体のタペットだった。ということはバルブクリアランス調整するにはタペットごと交換が必要ということか? なんか無駄に金がかかりそうだよね。

タペットの裏にはなんか数字が書いている。下の写真のは86。シム厚をマイクロゲージで測ると2.86mmだったので、シム厚は2+(数字/100) mm なのであろう。

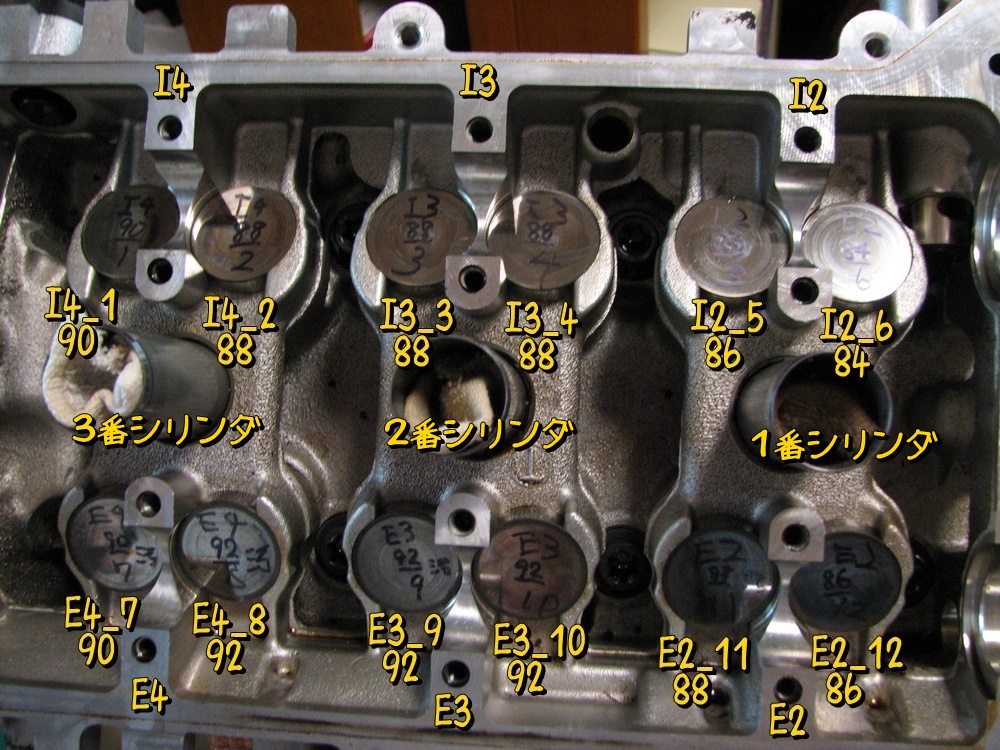

全てのタペットの裏の数値を確認。バルブあたり面のすり合わせもする予定なので、最適なシム厚は薄くなる方向なので、部品の購入ではなく削って調整して倹約したい。タペットの場所の入れ替えもやってもいいよね?

※2019年9月上記写真修正(シリンダ番号が逆でした。カムチェーン側が1番)

シリンダーヘッドについていたセンサー類を外す。オイルフィルターはタイミングチェーンカバーについていたんだけど、一緒に撮影。あとオイルクーラーをつけたいので、オイルブロックも某クションで入手した。問題はPCVバルブ。写真左下に写っているけど、PCV取り付け板を外したら、中に謎の赤い棒が転がっていた。PCVバルブの部品が外れたのかと思っている。一応PCVバルブを口で吸ったり吐いたりしたら本来の動作はしていたのだけど・・・。 ※追記:オイルブロックにはINとOUTの間に逆止弁がある。これはオイルクーラーが詰まった時にオイルクーラーをバイパスする機能。

その謎の赤い棒が転がっていた場所。

シリンダーヘッドの取り外しにかかる。シリンダヘッドはトルクスボルトで取り付けられているので、新たにトルクスレンチを購入。シリンダーヘッドはT50、クランク軸受けがE14のトルクスソケットレンチが必要。ソケット単体で購入しようかと思ったけど、写真のセットでも値段が変わらなかったのでセットを購入。

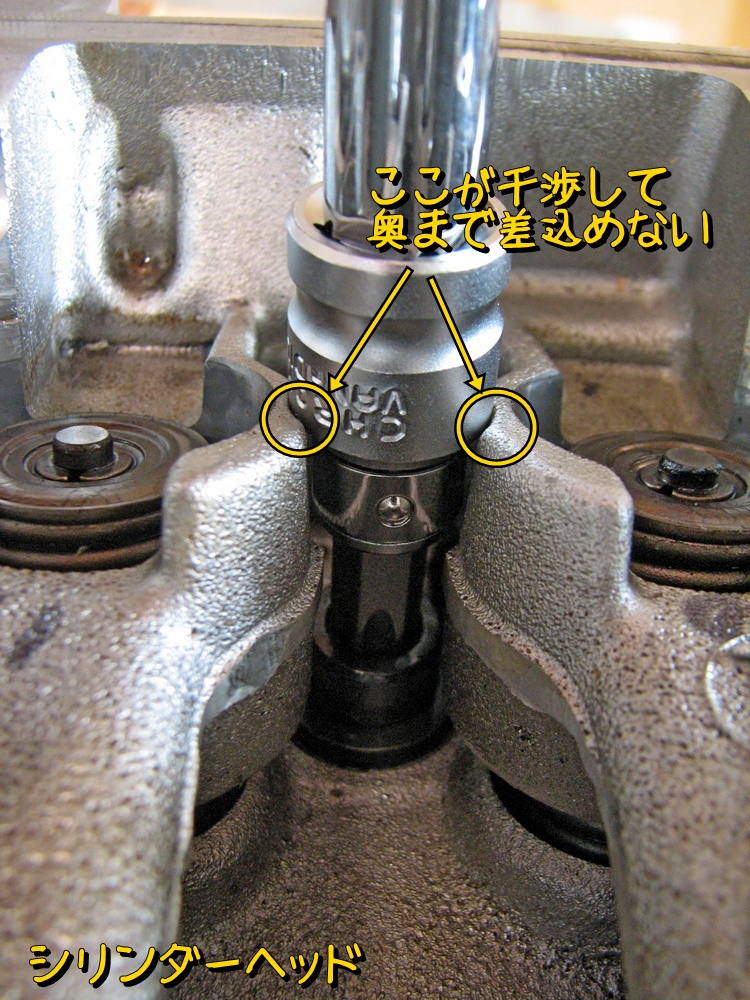

しかしいきなり問題発生。T50のソケットは変換アダプタがシリンダーヘッドと干渉して奥まで差込めない。

手持ちのソケットをいろいろ見渡すと、8mmの六角ボルト用のソケットを1/4⇒3/8変換アダプターで接続すると使えそう。ちょっと見頼りないけどと思いながらグイっと緩めると結構あっさり回った。そして取れた。ソケットレンチが・・・。アダプターがぽっきり折れてました。

そもそも手持ちのソケットレンチは短くてトルク不足だったので、380mmのスピナーハンドルを入手。首下の長い8mmソケットは実家探索時に発見したもの。

これで外せると思ったら、エンジン自体が動いて外せない。エンジンを固定する枠も新設してやっとまわった。

燃焼室とのご対面。うん、思ったより綺麗だ。そもそもヘッドカバーを外した時からエンジン内部が想像以上に綺麗だったので、この綺麗さは想定内。

※2019年9月上記写真修正(シリンダ番号が逆でした。カムチェーン側が1番)

ガスケットは金属ガスケットだね。そして油圧ラインやクーラント封入部にゴムのようなシールが付いているやつのようだ。ガスケットの再利用は無理そうだね。

ピストンヘッドも10万キロ走った車としては十分綺麗だよね。

※2019年9月上記写真修正(シリンダ番号が逆でした。カムチェーン側が1番)

オイルパンの分離に入る。オイルパンの中にはエンジンオイルがたぷたぷと残っているので、エンジンを垂直に立ててボルトを外し、

シリンダーを抜き取る。

オイルパンの中には50ccほどエンジンオイルが残っていた。

エンジンオイルを拭き取ってオイルパンの裏側も観察。

※追記:作業の順番からオイルパンを一番最後に外したが、おそらくだが、オイルパンはタイミングチェーンカバーよりも先に外さないといけない。というか組み立て時はシリンダーとタイミングチェーンカバーを左右で組み合わせてから、下からオイルパンを取り付けるというのが本来の手順だと思う。まあ分解の時はあまり問題は発生しないんだろうけど、組み上げ時には液体パッキンの塗布があるので手順通りした方が効率的なのだと思う。

シリンダーをまじまじと見るとクロスハッチがはっきり残っている。10万キロでは消えないのかぁと感激。

シリンダーヘッドの位置決め用のブッシュを抜く。このブッシュは無傷で抜くのは無理だと思っていたがネットで調べるとあるページでスバラシイ方法を掲載してくれていた。たしか長野県の自動車整備会社だったと思うが、再度探したが見つからず。お礼だけ述べておこう。ありがとう。その方法は写真のようにタップで回していくという方法。

ブッシュ部にCRCをたっぷり吹いてタップを挿して回していくと”くにゅっ”とブッシュがまわり抜けるのだ。でも今度はタップから抜けない。

ブッシュ側を旋盤のチャックで掴んで抜いた。

シリンダーもひっくり返してクランクシャフトの取り外す。スティフィナープレートという分厚い鉄板があるが、補強版としてブロックの強度に寄与しているのだろう。

クランクの取り外しだ。

クランク角検出用の歯車。一か所飛んでいる。これでクランク角度を把握しているんだろう。

まずはコンロッドから外す。コンロッドのナットは相当な力で締められていた。組付ける時はどうするんだろ?規定値で締め付けてから90°回すとかが基本だと思うんだけど。メタルが再利用できればいいんだけど。一応この頃にプラスチゲージを購入。貧乏たらっしく緑の(測定範囲0.025~0.076mm)を1本買ったけど、これでいいのかな?1本で足りるかな? ※後日談:ピン部:0.013~0.035mm、ジャーナル部:0.010~0.034mm、限度値はいずれも0.1mmでした。測定範囲下限は範囲に入っていないけどまあ大丈夫でしょう。

クランク軸受けの様子。ここはぜひラッピングしてみたい。ラッピングに意味があるのかはよくわかっていないけど、なんかぴかぴかにしたい。

クランクベアリングキャップ側のメタルはのっぺり形状。クランクシャフトのオイル穴経由でコネクチングロッド軸端へのオイル供給はクランク軸の半回転の時にのみ通じるということだ。残りの半回転時はオイルジェット噴射ということかな。

クランクを取り出す。

メタルの様子。

メタル部を取り外していく。

ピストンはシリンダの上から抜き取るのね。

ピストンリング周辺は結構カーボンがたまっている。オイルリングなど、隙間の半分近くがカーボンで埋まっている。また、TOPリングの溝にはかなり大量のカーボンが詰まっていた。

こんな感じで精密ドライバーで掻き出した。

ピストンヘッドをぴかぴかにしたい気持ちもあるが、圧縮比さがっちゃうしね。ほどほどに綺麗にしましょう。

とりあえずシリンダー、ピストンの分解は完了。

これからはクリーニングして磨いて組み上げていく。