4-3.紫電(20D)製作(その2)マウント部の製作

■2019年12月

最近、天体撮影の趣味はすっかりごぶさたしている。「このままではいかん!」と思い、紫電の製作について少し整理する。これは半年以上前の作業なのだが、少しずつしか進展しないため、切良く整理できずいた分をまとめたものである。

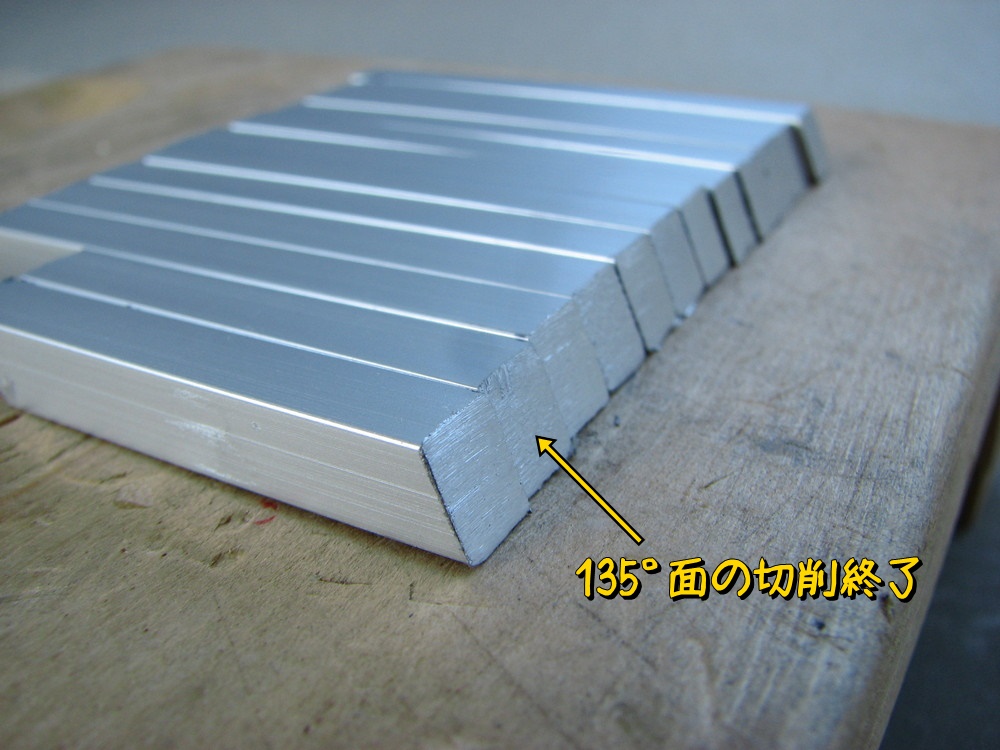

随分前にフィルターホイールを製作し、前回では筐体を製作した。今回はフィルターホイールの収納部とマウント部を製作する。フィルターホイール収納部は6㎜角の角材で枠を形成するので、135°の面で切削する必要がある。刃物台に135°のガイド役を担ってもらい・・・

角棒をダイヤモンドディスクで平面切削していく。

フィルター収納外縁部の部材の135°の切削面出し完了。

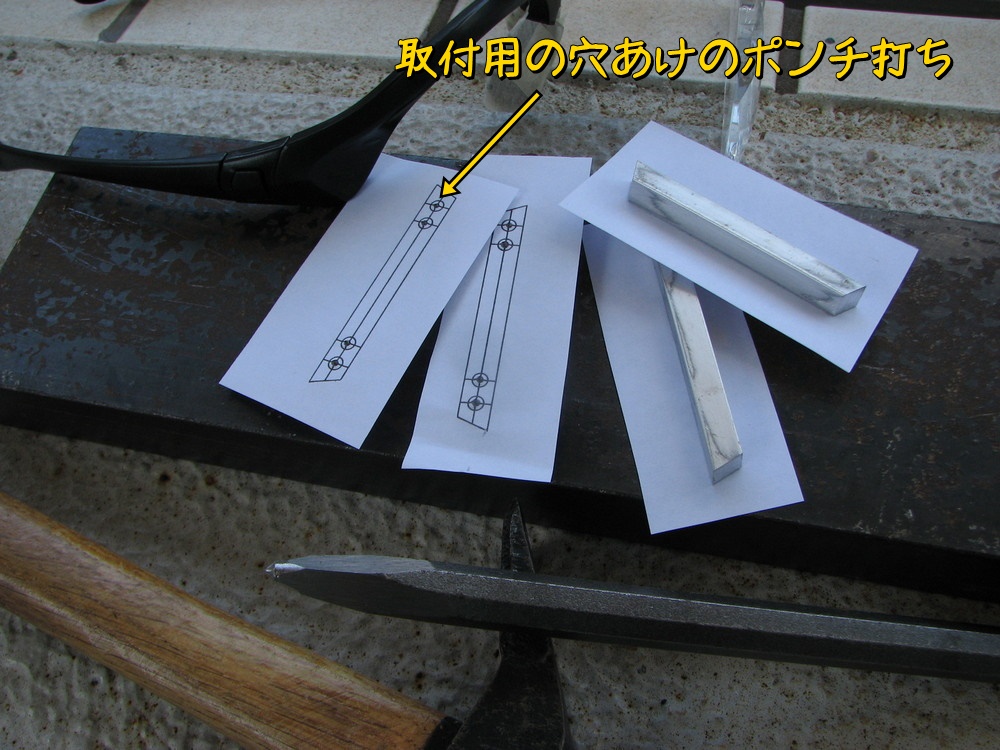

次は取り付け用の穴あけである。図面を両面テープで角材に貼り付け、穴の位置にポンチを打っていく。印刷図面を使うとケガキ作業などがずいぶん省けるし、作業も楽になる。

そして穴あけ完了。同じ作業の繰り返しは何か苦行だな。

次にフィルターホイールの中心軸の削り出し。大きめの円柱の塊から削り出す。

中心軸の削り出し完了。残りの大きい部材はマウント部になります。

フィルターホイール周辺の仮組をしてみる。

設計通りにぴったりに収まる。

あとはケースを被せれば、一応それらしくなる。

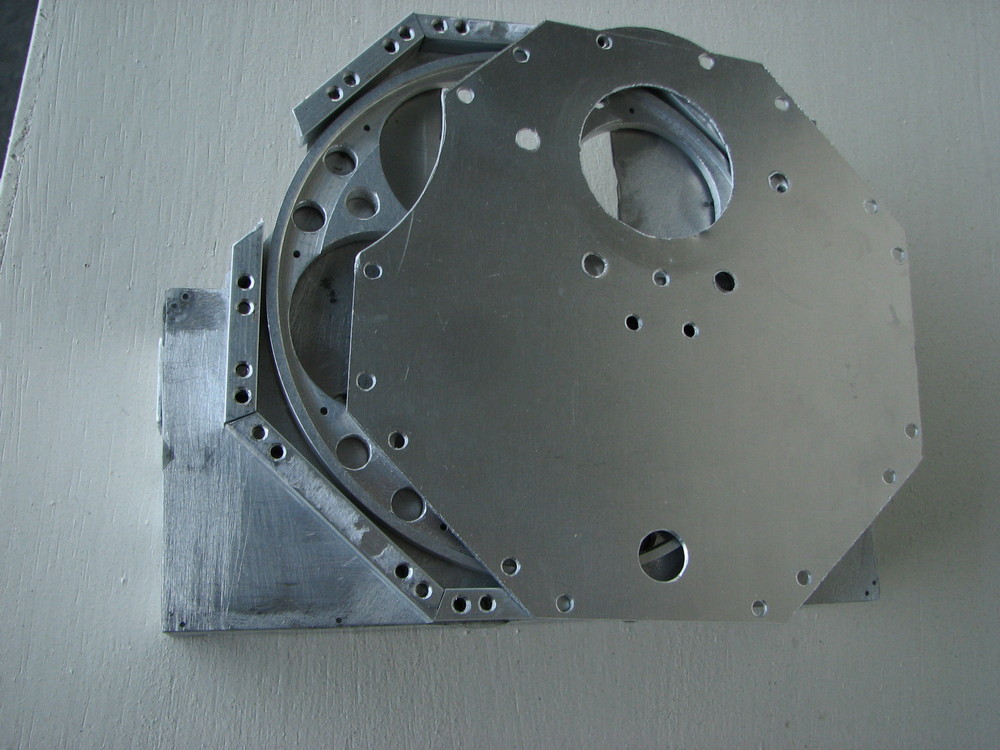

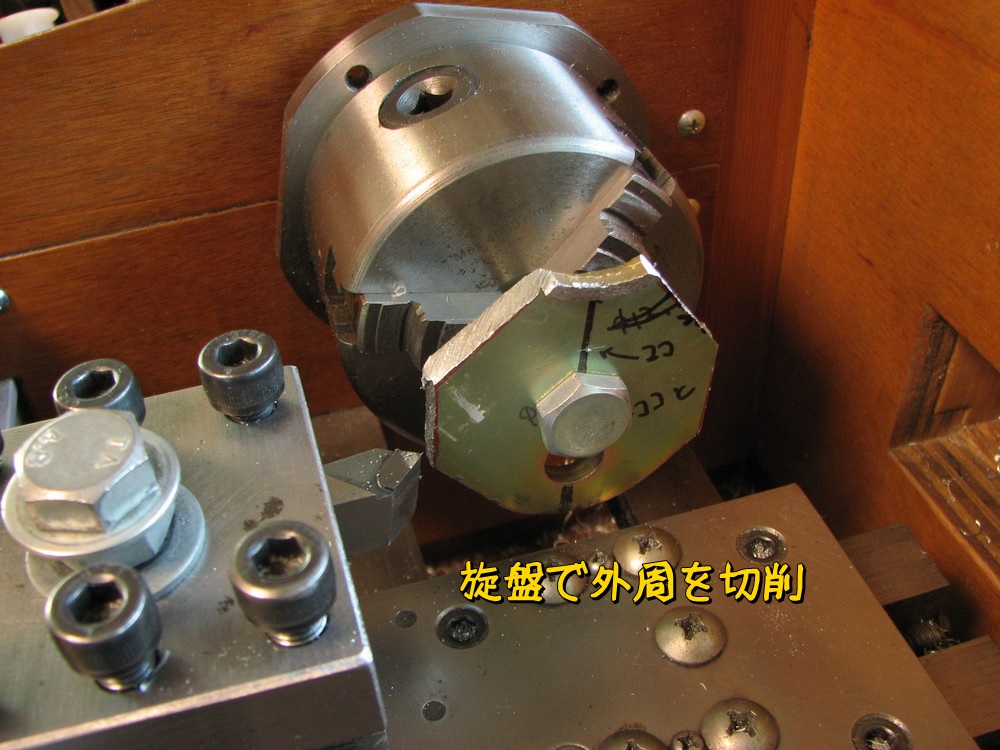

次にマウント部を切削するための固定治具を製作。マウント部は寸法的に余裕がないため、チャックで掴む部分を治具として用意する必要があるのである。R-100Sの斜鏡ホルダーになった部材のあまりの端を切り出し、

旋盤に咥え、外周を切削していく。

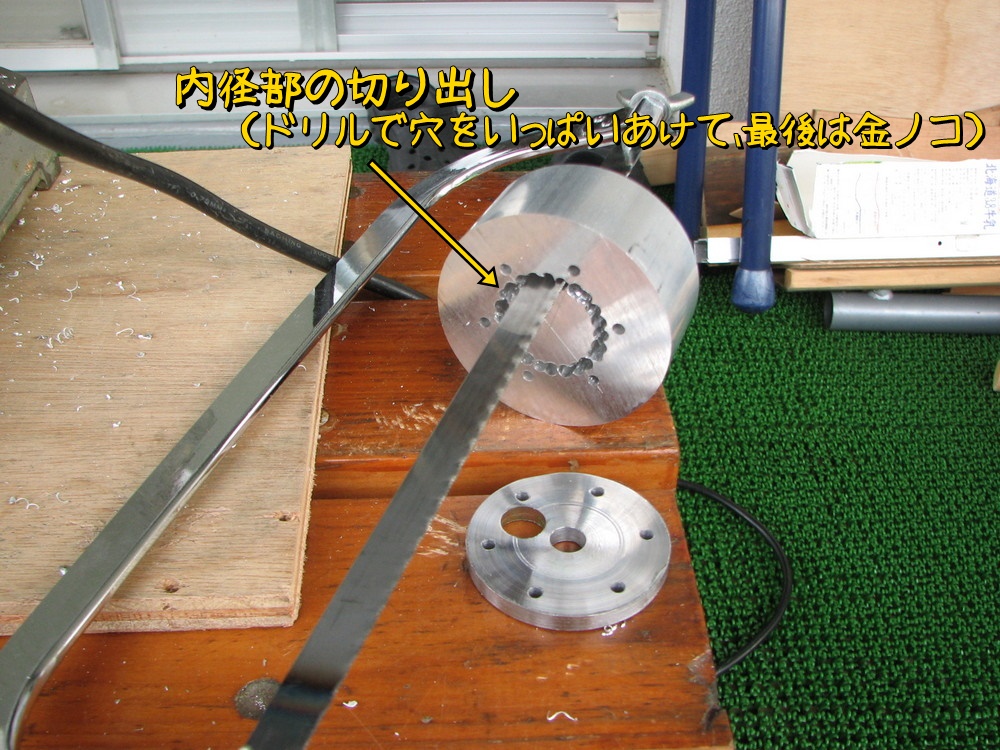

マウント保持用の治具完成。これをマウント母材に取り付ける。その前にマウント母材の中心をくり抜く穴をあける必要があり、ドリルでいっぱい穴をあける。

そして金ノコで切り出して・・・

切り出し完了です。切り出した端材も貴重な素材になります。

マウント側面のガイドカメラ用のプリズム取付部をエンドミルで切削。

そしてプリズム固定タップを4カ所あける。

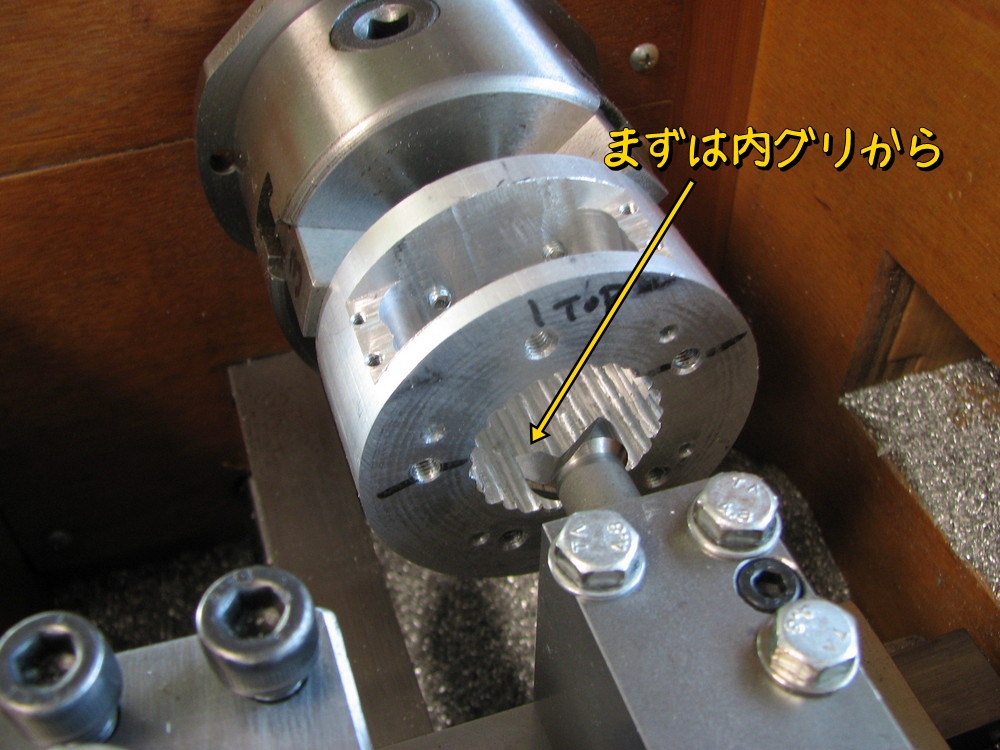

マウント切削のため、保持用治具を取り付け、旋盤にセットする。

まずは内グリから

内グリはあっさり完了。マウント先端部にはEOSマウントを取り付けられるように段差も成形している。

軽量化のため外周部も切削。プリズム固定のタップ穴を避けるように削っていくと、放熱フィンのような形状になった。

外周切削終了。あとは治具をはずしての切削だ。

背面の治具を外して、そのあたりの形状も成形する。

さっさかさーと切削終了。これでマウント部はほぼ完成。

重さは83g。もう少し軽くしたかったけど、今の私の能力ではこのへんが限界。

しかし紫電の完成は相当先だな。せっかく入手した夢の20cm望遠鏡(R-200SS)は紫電専用鏡筒の位置づけなので、いつ稼働できるのだろう? いっそ、ガイド望遠鏡を亀で背負って撮影できるようにしようか、と迷っている。でもSP赤道儀では積載重量の2倍近くになるので、それはちょっと難しいよね。紫電が完成すればオフアキ機能も実装しているのでガイド望遠鏡不要で、積載重量は1.4倍くらいに収まるのでなんとかなるかな、と思ってるんだけどねぇ。